|

Как Лысьва завоевала призы в Париже.

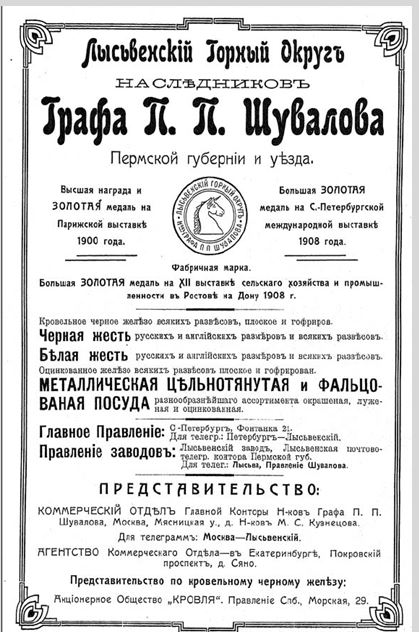

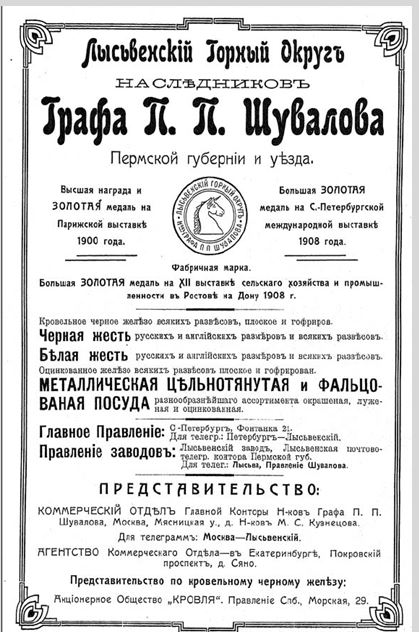

На Всемирной выставке в Париже в 1900 г. Луженое и оцинкованное железо и жесть были награждены Большим призом и золотой медалью. С этого времени продукция отмечалась не только фамильным гербом П.П. Шувалова с единорогом, но и парижской наградой.

Доктор исторических наук Чагин ГН

Выяснить это можно вытроив хронологию событий

Так именно и говорила госпожа Кожевникова на записанном ролике про сердце завода. (Исторические прогулки с Кожевниковой) Эти слова можно ввести в ютуб вместо ссылки). И как же ей не верить, ведь ещё вчера она была директором музея.

Давайте поднимем хронологию тех событий, на которые так рьяно опирается Кожевникова :

Мартеновские печи были построены в марте 1900 года, а выставка открылась в апреле 1900 года. Но что было после первой плавки, дальше идёт хронология по книге инженера Умова:

первую плавку дали 11 марта, а свод печи вырос на 30 дюймов, отчего часть свода обрушилась с правой стороны и печь была остужена для замены всего свода. И только к 15 сентября была вновь запущена и начались плавки. Печь не была ещё сдана хозяину и плавки проходили экспериментальные. Кстати этой книгой Кожевникова хвасталась в ролике, но похоже не читала её.

Плавки начались, а выставку в Париже закрыли, не дождались Лысьвенского железа парижане…

Вот так, чтобы дорасти до выставочной плавки необходимо было немало времени. А тут не успели печь построить, как давай езжай на выставку мирового масштаба. Но мартен то построили, а прокатный цех только запланировали и это удовольствие длилось с 1902 – по 1904 год. Так оказывается металла не было долго в Лысьве в то время.

Ах да, был ещё пудлинг… ну какая на него надежда, был он некачественный и было его мало, и ещё пудленгиры перешли работать на мартен. Короче, материалу для выставки не было ни листа.

Ещё о пудлинговом железе… В 1896 г. Александр Степанович Левитский состоял экспертом горного отдела Нижегородской Всероссийской выставки, он же доставлял сюда шкатулку с алмазами и бриллиантами. Увы, камни не произвели впечатления на публику и жюри. В каталогах, посвященных выставке, уральские драгоценности упоминаются вскользь. Никакой почетной грамоты экспозиция Шувалова также не получила.

А пудлинг, справедливо спросите вы? А о нём вообще никто ничего не подумал, его просто не взяли на выставку из за некачества и хрупкости. Хотя на складах завода его было предостаточно. Потому и на выставку в Париж пудлинговое железо не попало.

Теперь о лужёном и оцикованном железе… Ну это вообще бред, о таком железе ничего не знали и не слыхали в 1900 году в металлургической Лысьве. Только в 1905 году его начали мало по малу производить, железо получалось некачественное, требовало доработки и переосмысления. Потому Фёдор Фосс привёз из Англии специалистов по лужёному железу, а в 1912 году взялся перестраивать цеха и это ещё не всё, в советское время инженер Ремянников отдавал много сил перестройке и переделке производства, только тогда появилось лужёное и оцинкованное железо, но далеко не выставочный вариант, английское железо было качественнее.

Ну теперь о самом главном, о кровельном железе. Начнём с «Испытания уральского кровельного железа сравнительно с железом других районов и заграничного» Серьёзная была затея и доверили её провести нашему Онуфровичу. Он взялся за работу рьяно, построил склад и покрыл его железом разных производителей и каждое железо крупно подписал к какому заводу оно относится. Разные заводы светились на крыше, перечислять не буду, а вот нашего завода не было. Участие в соревнованиях принимали, а железа нашего не было на данной крыше. В 1903 году подводили итоги, железо наше заняло неплохое место в соревновании хотя в наличии его не было, да да не было ни листа железа, чтобы было что прибить на крышу хотя бы для порядка. Не было железа вообще в природе. Вот такие смешные соревнования железа были проведены на нашем заводе, хотя у самих железа не было.

Следующий момент, тоже как бы с юмором… Когда жена у Павла Шувалова загуляла с бароном Манаргеймом, получился неприятный случай у Павла Шувалова. Жили то они на Фонтанке 21 в Петербурге, в хорошем замке, он и сейчас стоит и на него можно посмотреть, но дело в том, что жена Павла часто приглашала к себе любовника, а Павлу приходилось отсиживаться в дальних комнатах и пользоваться туалетом для прислуги, вот так однако, неприятно. Вот и пришла Павлу в голову мысль, что зачем ему это надо, типа я сам могу себе дом построить и буду жить как хочу. И начал строить в 1900 году, в селе Тальное не далеко от Киева, в своём Родовом поместье. Построил фундамент, построил стены выставил стропила на крыше и приготовился крыть крышу… вопрос ??? чем Павел покрыл крышу? Прошу подумать. Да чем же ещё, у него завод, железо делают, привёз тонн пять или шесть, а нет, на заводе железа не было, вот так, пришлось купить Паше ЧЕРЕПИЦУ, ну просто смех, а что делать, крышу крыть надо. Это кстати ещё яркий пример, что железа не было на Лысьвенском заводе и на выставку в Париж было нечего везти.

Но всё таки на выставке что-то было кроме железа. Да, опять были выставлены платина и алмазы, вот они то и завоевали большой приз выставки и как бы прикрыли несуществующее железо на выставке.

Но как же так получилось что платина и алмазы прикрыли железо, которого на выставке не было. А всё просто…раньше железо возили сдавать на Нижегородскую ярмарку, да да не продавать , а сдавать. На ярмарке было 5 человек которые занимались железом и когда наши привозили железо, то кто-то из этих пяти человек приходил, делал быстрый осмотр и назначал цену, выдавал деньги и наши торговцы не торгуясь уходили с тем, что бог подал. Вот и вся торговля! Но так ведь долго не могло продолжаться и наши стали искать варианты как выгоднее продавать им железо. Дела двигались не споро, долго искали возможности сбыта железа, в частности давали объявления в «Рекламный вестник», которые получались неказистыми и было мало отзывов от покупателей. Тогда решили ставить на железо большие печати в виде единорога и большой медали с выставки. Большая медаль как бы говорила , что завод был на выставке и получал призы, хотя и не за железо, но это было неважно, главное что были и получали призы, ведь никто ничего не врал и не обманывал, а то что вы подумали раз печать стоит на железе, то значит приз был за железо. Так думали все и Кожевникова тоже.

И вот 1912 году объявление было сформировано и вышло в вестнике:

Но это что, это так одни труды и тяжёлая работа, а вот разговоры о том , что Лысьвенским железом был покрыт собор Парижской Богоматери, то конечно придавало Славу и величие. Но документов нет и не было и хотя собор сгорел на пожаре легко доказывается, что собор был покрыт свинцовыми листами толщиной в пять мм общим весом 210 тонн.

Давайте поговорим о британском парламенте, как у них там дела и как они поживают. А дела у них плохи, в 1834 году парламент сгорел до самого основания, но народ решил, строить, строить по новой и… Площадку для

строительства пришлось готовить более трех лет, а само строительство Вестминстерского дворца заняло чуть более 48 лет (с 1840 по 1888 год).

Ладно, в 1888 году построили, а чем покрыли? Мы то ни чем помочь не могли, был только негодный пудлинг, а мартеновское железо появилось только в 1904 году и то сырое недоработанное. И что с 1888 года по 1904 год дворец стоял без крыши? Ха-ха- ха. Разуметеся нашли англичане чем крышу сделать, например Бельгийским железом, оно и качественнее было нашего и по расстоянию ближе.

Так что при строительстве британского парламента мы были не причём. Нечего таить надежду и ждать, что придут документы, всё это дохлый номер.

А понять наших торговцев железом можно было, ведь чего только не наврёшь лишь бы твой товар покупали. Ведь проверить всё это было невозможно, интернета в то время не было.

Сергей Новиков.

| |